★1998年6月@ニューヨーク(その3)

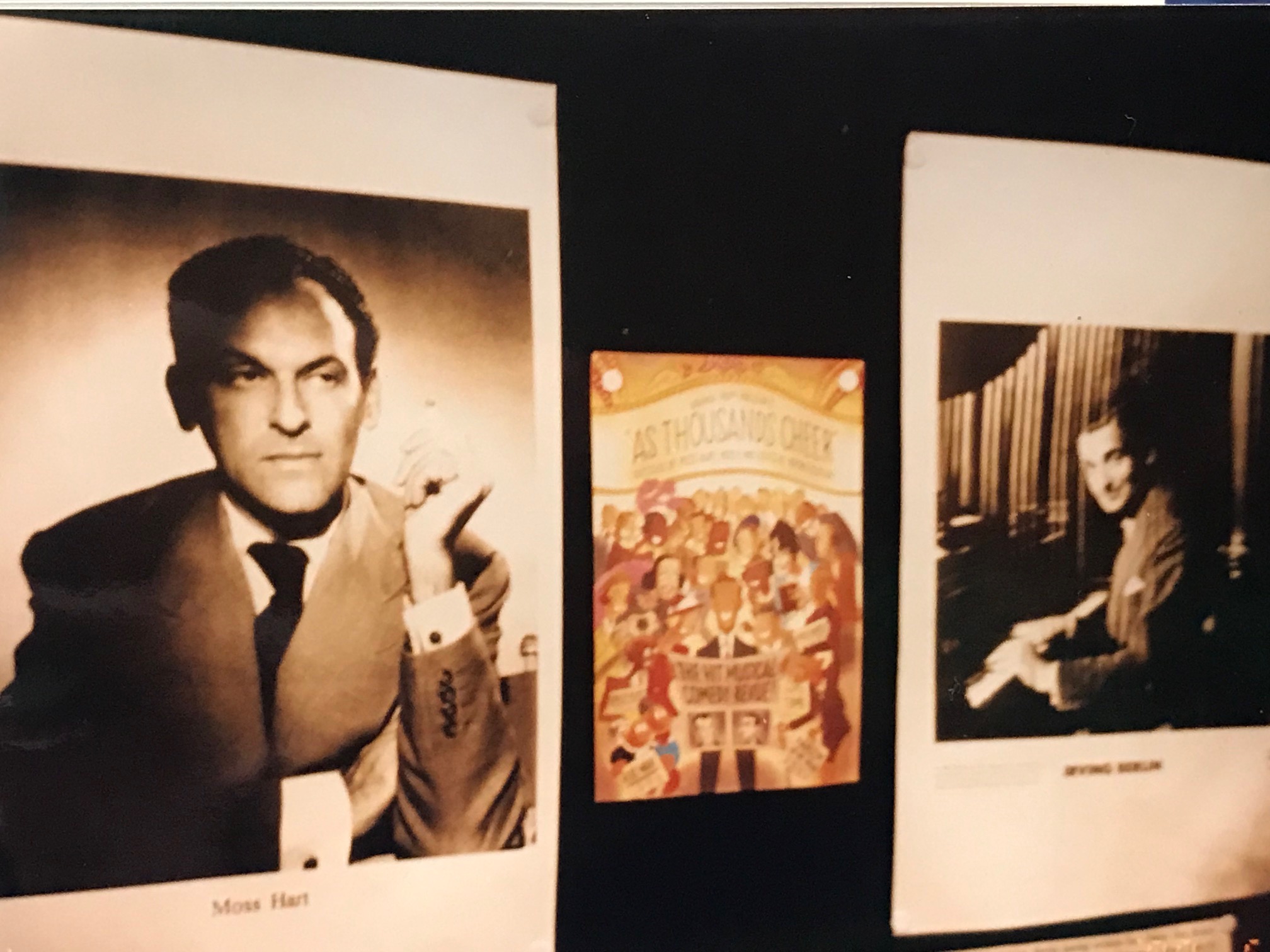

『As Thousands Cheer』(6月12日22:00@Greenwich House Theatre)について、「1933年の新聞記事レヴュー」というタイトルで書いた旧サイトの感想。

<『As Thousands Cheer』は、アーヴィング・バーリン(作曲・作詞)、モス・ハート(脚本)のコンビによる1933年の社会時評的レヴューで、当時、マリリン・ミラーやエセル・ウォーターズが出演したという。

1933年がどのくらい昔かというと、前年の1932年の11月に、フレッド・アステア最後のブロードウェイ出演となるコール・ポーター(作曲・作詞)のミュージカル『Gay Divorce』が開幕している。と、そのくらい昔。

その古い古い作品が、ウェスト・ヴィレッジの小さな劇場で、期間限定でリヴァイヴァル上演された。

こうした規模の小さいショウをニューヨークで観て、いつも感心するのは、出演者が粒ぞろいなことと、装置やなんかも豪華ではないけど全然手を抜いていないってこと。

このショウも例外ではなく、キャスト(6人)は力のある人ばかりで、装置(アレン・モイヤー)、照明(カーク・ブックマン)などには十二分に工夫が施されている。これなら、古典を上演しても単なる懐古的なリヴァイヴァルでは終わらない。こうした姿勢が、過去の文化を体内に蓄積した充実した新作を生み出していくんだなあ、と改めて思う。

出演者の1人がプログラムの記事の中で、このショウのことを、「アーヴィング・バーリンの楽曲付き1933年のサタデー・ナイト・ライヴ」だと言っている。そこまでハチャメチャじゃないが、印象は近い。

硬軟取り混ぜた1933年の時事ネタを歌やスケッチ(ユーモラスな寸劇)に料理して見せていく、という内容で、各ネタが新聞記事の体裁で現れるのが特徴。

まず、さる金持ちの家で亭主が犬に噛みつくという事件があり、それをトップ記事にする新聞記者が描かれる。これを導入に、ガンジーがハンスト続行中という国際ネタだの、ジョセフィン・ベイカーやジョーン・クロフォード、ダグラス・フェアバンクス・ジュニア、ノエル・カワードなんていう知られた名前の出てくる芸能ゴシップだの、ホワイトハウスの裏話だの、異常気象のニュースだのが採り上げられていく。中には、“ロンリー・ハート・コラム”なんていう人生相談みたいなのや連載漫画の景もある。ほとんどが大いに笑いを取る中、身元不明の黒人がリンチにあったというシリアスな話も終盤近くに出てくる。

特に印象的だったシーンをいくつか挙げると……。

「Through A Keyhole」というナンバーを全員で歌うブロードウェイ・ゴシップのシーンは、後述する移動式の壁を駆使して、キャストが入れ替わり立ち替わり細かい演技を連発。狭い舞台に奥行きを感じさせる、作品中最も動的な景となった。最後の、「彼女がなぜこの役をもらったと思う?」って、そこにいる女優を指差しながら歌う歌詞が強烈。

オチが効いてたという意味では、失業率史上最高記録の場面が最高。失業者らしき連中がたむろしているカフェで、可憐な女性がみんなを励ますように、「Let’s Have Another Cup of Coffee」という歌を歌いだす。それに応えて男が1人歌い始め、やがてみんなも笑顔を取り戻してコーラスに加わり、職を求めて去っていく。ほのぼのってやつですかね、と思って観ていると、最初に歌いだした男女が舞台に戻ってきて、ニヤリとしながら懐からスリ盗った財布や宝石を取り出す。

天気予報担当の女性が熱波襲来の記事を書きながら歌い、踊り出すのが、ヒット曲となった「Heat Wave」。映画『There’s No Business Like Show Business』(邦題:ショウほど素敵な商売はない)でマリリン・モンローが歌うやつで、この作品がオリジナル。あの「Easter Parade」もこの作品から出た曲なのだが、残念ながらカットされていた。

で、ですね。

少し前にロンドンに行った友人が偶然にも同じ『As Thousands Cheer』のリヴァイヴァルを向こうで観ていて、プログラムのコピーを送ってくれたのだが、比べてみると違うんですね、これが。

導入の犬噛み話こそ同じだが、その他は順番が全く違うし、ロンドン版よりニューヨーク版の方がネタが少ない。そもそもロンドン版の2幕構成に対して、ニューヨーク版は休憩なしの全1幕というコンパクトな舞台になっている。

なんでも、ロンドン版はネタについての解説をする人が出てきたそうで(なにしろ外国の半世紀以上前の話ですから)、おそらく、かなりオリジナルに忠実にやった歴史検証的なリヴァイヴァルだったんじゃないだろうか。一方のニューヨーク版は、ズレてるネタは外して現代の感覚で再構成した、と。そういうことじゃないのかなあ。

とにかく、ニューヨーク版に関しては、古臭さがないと言えばウソになるが、それが適度な上品さに感じられるほどキビキビした運びで、90分間ダレを感じさせなかった。

最大の勝因は、移動式の壁をうまく使った場面転換。こういうことに関するノウハウの引き出しの多さには、ほんと感心する。

あらゆる壁が新聞の鉛版を思わせるデザインになっていて、細かい凹凸があるので一見するとわからないのだが、その移動式の壁にはドアが付いているし、奥の壁には金庫の扉やロッカーの引き出しや大きな窓まで付いていて、これらが効果的に使われる。あとは机や椅子しか出てこないのだが、観ている方はけっこう贅沢な気分になる。

もう1つ、各景のネタを新聞の見出しにして舞台に映し出すスライドも、転換を印象的に見せていた。これも、毎回少しずつ見せ方に工夫があり、芸が細かい。

スライドは、背景としてもうまく使われ、舞台に広がりを与えた。

出演者は、ジュディ・キューン、ハワード・マッギリンの『She Loves Me』コンビが出ているのにまず驚いたが、よく観れば『Triumph Of Love』の不機嫌な庭師役ケヴィン・チェインバーリンも出ているし、年輩のメアリー・ベス・ピールはユル・ブリナー最後のリヴァイヴァル『The King And I』(1985年)でアンナ役を務め、トニーにノミネートされた人らしい。ジョセフィン・ベイカーをユーモラスに演じ、歌ったポーラ・ニューサムも印象に残った。

演出/クリストファー・アシュレイ、振付/キャスリーン・マーシャル。演奏はピアノ(デイヴィッド・エヴァンズ)にベースを加えただけだったが、必要にして充分の豊かさ。

こうした時事ネタ・レヴュー、笑いの人と音楽の人と舞台の人が組めば日本でもできると思うのだが。>

グリニッチ・ハウス劇場は、2003年から2018年まで、バロウ・ストリート劇場という名前になっていたが、2019年、アルス・ノヴァ(Ars Nova)が借り受け、劇場の名前としてはグリニッチ・ハウス劇場に戻った(んだと思う)。

“The Chronicle of Broadway and me #174(As Thousands Cheer)” への2件のフィードバック