★2005年6月@ロンドン(その4)

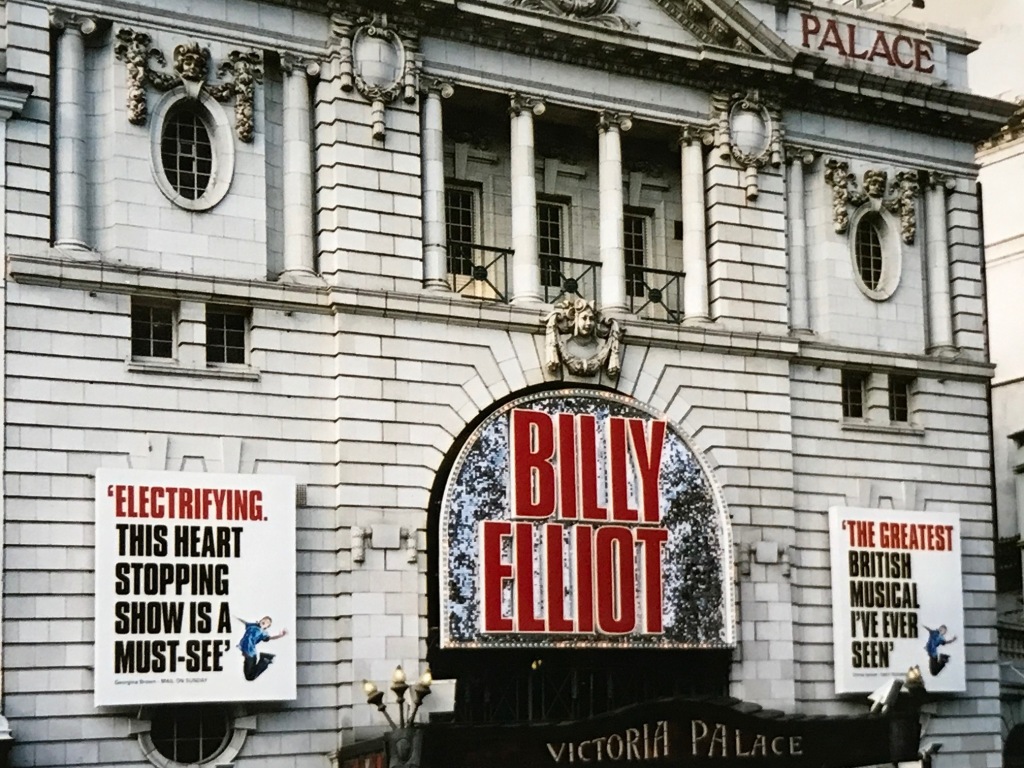

『Billy Elliot: The Musical』(6月15日19:30@Victoria Palace Theatre)は、2006年オリヴィエ賞受賞作。この年の3月31日にプレヴュー開始、5月11日に正式オープンし、11年後の2016年4月9日まで続いている。旧サイトに書いた観劇当時の感想は次の通り(<>内)。

<同名映画の舞台ミュージカル化(映画邦題:リトル・ダンサー)。

イギリスならではの“ワーキング・クラス・ミュージカル”。映画以上に労働者階級の視線を強調(大々的に反サッチャーも標榜)した内容は、かなり骨太。同時に、主演の少年(観た回はジェイムズ・ロマス)の熱い踊りが心を動かす。

洗練されてはいないが、そのことも含めて、ブロードウェイ・ミュージカルとは別のよさが、ここにはある。

エルトン・ジョン作曲の楽曲(作詞・脚本リー・ホール)も『Aida』の時より生気がある。>

次に引用するのは、その約10年後の2014年秋に配信音楽誌「ERIS」の連載に「“ヒット曲世界の大物たち”が挑む本格的ミュージカル」というタイトルで書いた記事のエルトン・ジョンの項目で、この作品について触れている部分(<>内)。

<『Billy Elliot: The Musical』の抱える、サッチャー政権によって追いつめられるイギリスの労働者階級、父と息子の確執、ジェンダー認識の変容、環境を超えて芸能(芸術)を希求する心、といった要素は、(おそらく)エルトン・ジョンにとっても他人事ではなかったはず。そうしたこともあってか、楽曲がドラマと見事な融合を遂げている。

ブロードウェイで培ってきたミュージカル楽曲作者としてのキャリアの(質的にも興行的にも)最大の成功がウェスト・エンド産の作品で成されたのは、エルトン・ジョンにとっては皮肉かもしれないが、舞台作品には上演される土地の文化と切り離せないところがあると強く感じる者としては、宜(むべ)なるかなという感慨を抱く。>

作詞・脚本のリー・ホールは劇作家で、映画版の脚本家でもある。

1984年から翌1985年にかけての炭鉱ストライキを背景にした、イングランド北東部ダラム州に住む炭鉱夫の家族の物語で、父と兄が炭鉱夫。祖母が同居。母は主人公ビリー(11歳)が幼い頃に亡くなっている。父にボクシング教室に通わされているビリーは、同じ建物でやっている女の子ばかりのバレエ教室の方に興味がある。

というのが発端。

登場人物の造形が見事で、惹き込まれる。ビリー本人、父、兄、祖母という核になる家族はもちろんだが、なんと言っても、バレエ教室のやさぐれた教師ウィルキンソン夫人と、ドラァグ・クイーン志向(嗜好)の友人マイケルの存在が大きい。この2人の存在が物語の幅をグッと広げ、厚くしている。

出演者では、父役のティム・ヒーリー、ウィルキンソン夫人役のヘイドン・グウィンが、それぞれ2006年のオリヴィエ賞の助演賞(女優男優混在)と主演女優賞にノミネーション、前述のジェイムズ・ロマスを含むビリー役3人が主演男優賞を受賞している。ヘイドン・グウィンは2008年のブロードウェイ版にも同役で出演、トニー賞にノミネートされている(助演女優賞)。

兄役はジョー・カフリー、祖母役はアン・エメリー。マイケル役はビリー役同様3人いて、残念ながら誰を観たのか記憶も記録もない。ちなみに、映画でアダム・クーパーの演じた、成長してバレエ・ダンサーになっているビリーを演じたのはアイザック・ジェイムズ。

演出は映画版と同じくスティーヴン・ダルドリー。振付はピーター・ダーリング(オリヴィエ賞受賞)。

“The Chronicle of Broadway and me #408(Billy Elliot: The Musical)” への2件のフィードバック