宝塚歌劇雪組関連(?)作品を2本、立て続けに観たので、まとめて。

久しぶりに生で観ることのできた宝塚歌劇。雪組の東京公演。

第1部の『ボイルド・ドイル・オン・ザ・トイル・トレイル』が面白かった。シャーロック・ホームズの生みの親、コナン・ドイルの物語で、全てがうまくいっているわけではないが、攻めている姿勢に好感を持った。ルパン譚のエピソードを手広く集めて無難にまとめただけの『LUPIN ~カリオストロ伯爵夫人の秘密~』@帝国劇場とは大違いだ(カリオストロ伯爵夫人を登場させながら、しかも柚希礼音/真風涼帆を起用しながら、あの扱いで終わらせる手はないだろう)。

タイトルを直訳すれば、「苦役の道を歩む茹でたドイル」。重厚な歴史物語を書きたいと思っていた流行らない開業医コナン・ドイルが、愛妻の勧めもあり、ひょんなことからシャーロック・ホームズなる探偵の物語を書いて大ヒットを生むものの、意に沿わないシリーズを書き続けることに悩み始める。ボイルド(boiled)は「茹でた」というより「頭にくる」というニュアンスか。

ドイルは生真面目だが好奇心が人一倍旺盛。例えばオカルトも大好き(実際にドイルがオカルト傾倒した時期があったのは有名)。そのため傍からはコミカルに見える。このキャラクター設定が、“作家の創作上の苦悩”という実はシリアスな題材を扱った作品の雰囲気を明るいタッチにした。加えて、多少無理のある展開も観客が飲み込めるような空気を生んで功を奏した。

面白さのポイントは、そうした設定を生かして、インチキ催眠術師の持ち物であったという万年筆=“魔法のペン”なるものを登場させたこと。オカルトを信じるドイルは“魔法のペン”の威力で名探偵ホームズの姿を“幻視”して、売れる小説を書くことになるのだが、やがて“幻視”の世界のホームズに主導権を奪われ始める。その“幻視”世界の描写が、楽曲や振付の調子も含めて、ある意味ドラッギーな、例えて言えば『Be More Chill』のような感覚で彩られているんですね。そこに到るまでが宝塚歌劇のロンドンものにありがちなオールド・タイミーな雰囲気だったので、うれしい驚き。これで一気に作品世界が現代的になった。

作・演出/生田大和の新境地ではありますまいか。作曲・編曲/斉藤恒芳。

彩風咲奈は、生真面目だがコミカルに見えるという繊細なバランスで成り立つドイルを、絶妙とも言える自然体で好演。シャーロック・ホームズ000(無数にイメージされるホームズ像の象徴的存在というところか)という名で登場する朝美絢は、華やかさの裏に不気味さも感じさせて、器が大きくなっている感が強い。和希そら演じるストランド・マガジン(ホームズものの出版元)の編集長は、作劇的には狂言回しだが、作家と作品の微妙な関係を知るドイルの理解者として物語を支える。

第2部『FROZEN HOLIDAY』は雪組100周年を記念したレヴュー。秘境に建つフローズン・ホテルで繰り広げられる100周年を祝うショウの数々、という設定で、季節柄ホリデイ・シーズン仕様になっている。

終盤に登場するフランク・ワイルドホーン書き下ろし楽曲による組総出のシーンはじめ、いろいろと趣向が凝らされていて楽しい。

……と言いつつ、個人的には、最後の最後に用意されていた彩風咲奈と和希そらのデュオ・ダンスにやられた。泣。

作・演出/野口幸作。

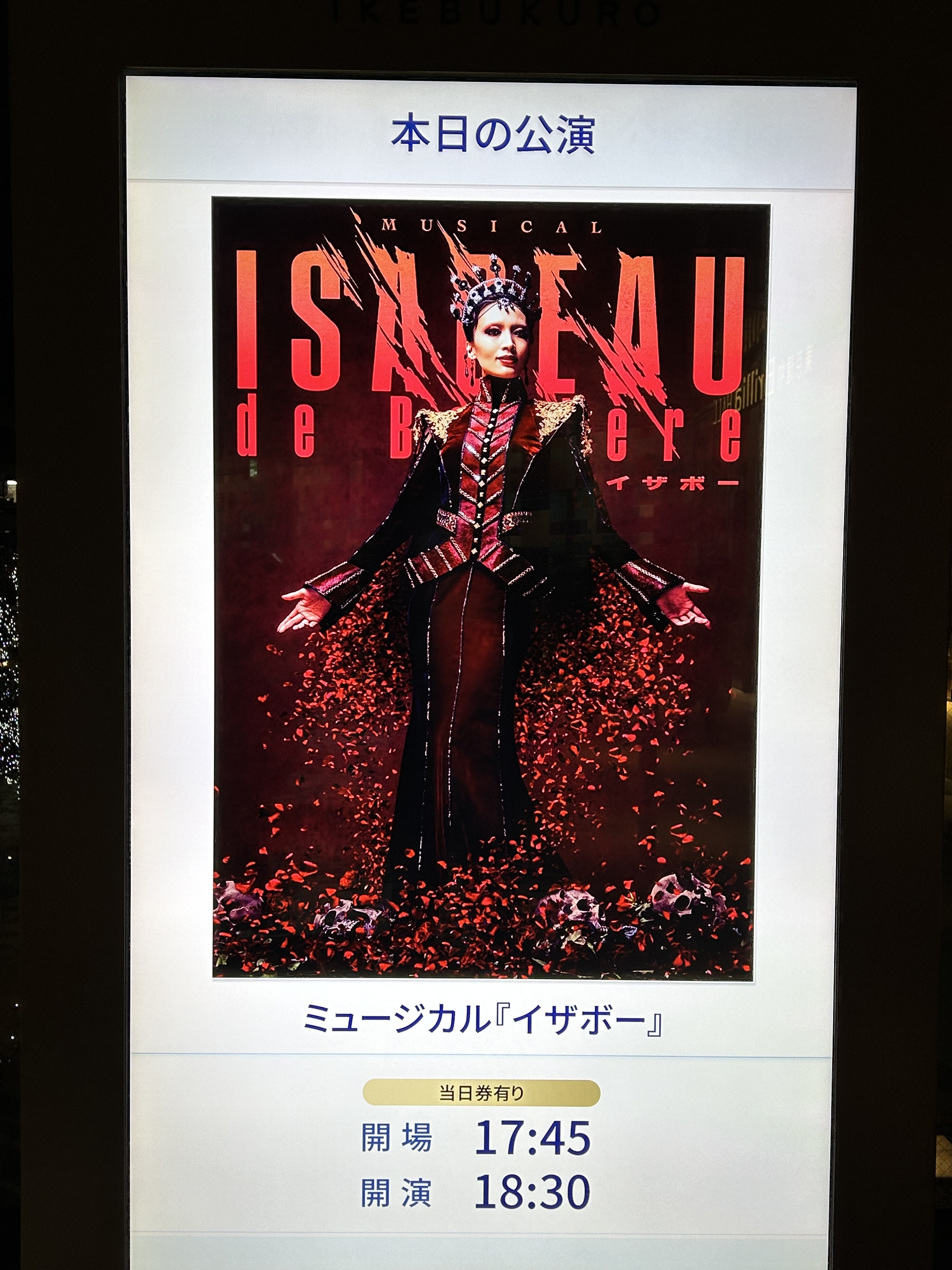

『イザボー』は、安定感抜群の”前”雪組トップ・スター望海風斗の主演作。しかもオリジナル作品。観ないわけにはいかないだろう、と出かけたが、残念な出来。力のある役者を多数集めながら、これほど焦点の定まらない作品を作ってしまうとは。

ポイントは2つ。

1つは、主人公の人物像が定まらないこと。もう1つは、語り口が定まらないこと。

まず、主人公であるイザボーの人物像が定まらない。

イザボーことイザボー・ド・バヴィエールは、14世紀後半から15世紀初頭という歴史上「百年戦争」と呼ばれる時代の只中にフランス王妃であった人物で、「フランスの歴史上でもっとも嫌われた最悪の王妃」(公式サイトより)だと言うのだが、良し悪しを判断する以前の問題として、観客の目には、ただただ右往左往している人にしか見えない。中心に据えるのであれば、その行動が混乱をきたしていたとしても、何かしら腑に落ちる根拠を感じさせてくれないと観ている方も混乱してしまう。

本人は事あるごとに、フランスや夫(精神を錯乱させた国王シャルル六世)を私が守るという意味のことを口にするのだが、行動からはそれが見受けられない。あるいは、あの行き当たりばったりに見える行動によってフランスや夫を守ろうとしているのかもしれないが、ドラマとしては、そのようには見えてこない。

これでは、いかに“うまい”望海風斗が演じても、イザボーは(善であろうが悪であろうが)感情移入できる人物にはならない。

語り口が定まらないのも落ち着かない。

全体を包んでいるのは、イザボーの息子である(後の)シャルル七世と義母ヨランド・ダラゴンの回想というスタイル。実の母イザボーを否定するシャルル七世に彼女の“本当の姿”をヨランド・ダラゴンが見せてやろうとする、という体(てい)。これ自体がうまく機能しているかどうかも疑問なのだが、一番の問題は、この外枠とは別に若き日のイザボーが登場すること。

大森未来衣演じる若いイザボーが、成長して望海風斗と入れ替わった後も、しばしば影のごとく登場して大人の自分に語りかける。「幸せなの?」と。これ、ねじれてませんか?

舞台上で展開しているイザボーの物語はヨランド・ダラゴンがシャルル七世に話して聞かせている回想。その中に、物語の枠の外に立っている批評的な存在がもう1人いるというのは、『& Juliet』や『A Strange Loop』のようにメタフィクションであることに重きを置く作品ならともかく、一応は史実に沿って描こうとしている作品にあっては、観客に混乱をもたらす要因にしかならない。

加えて言うと、この若いイザボーの「幸せなの?」という大人のイザボーに対する問いかけは、定まらない主人公の人物像を収束させようとして逆に、さらなる混乱を招く結果になっている。

そんな焦点の定まらない作品を、とりあえずまとめ上げたのは、力のあるキャストたちと、スタッフの総合力か。

音楽/和田俊輔、音楽監督・編曲/桑原まこ。

作・演出/末満健一。振付/三井聡、港ゆりか。

美術は松井るみ。