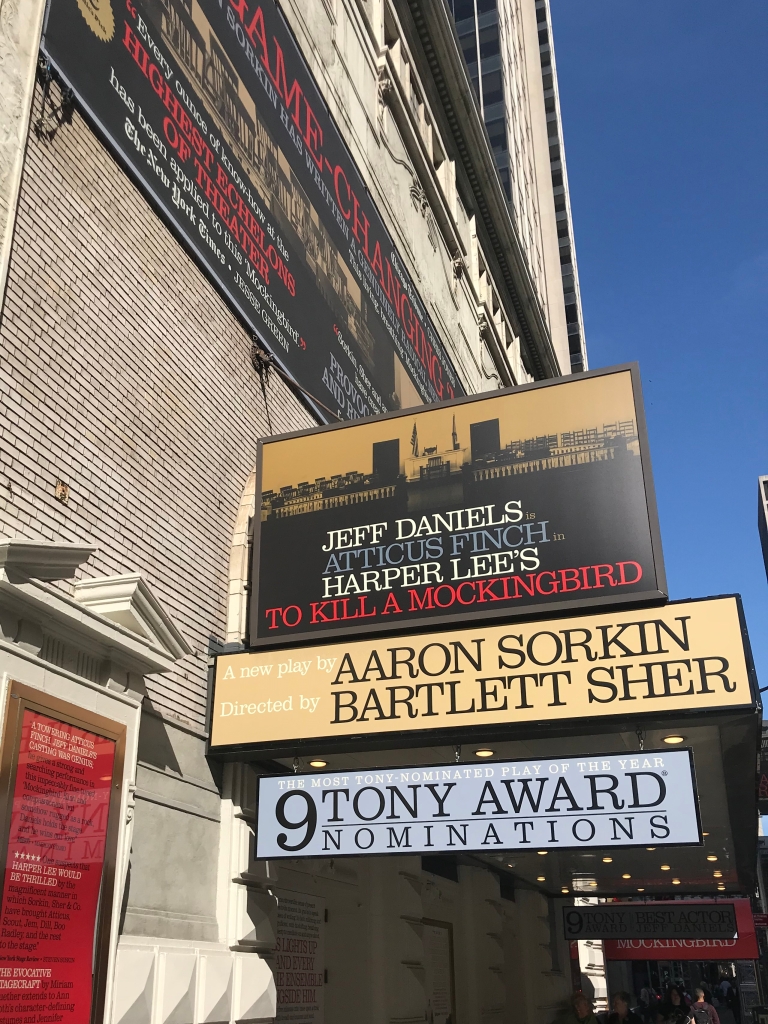

★2019年5月~6月@ニューヨーク(その7)

『To Kill a Mockingbird』(6月4日19:00@Shubert Theatre)はストレート・プレイだが、トニー賞で楽曲賞の候補になったので観た。なにしろ、音楽がアダム・ゲテール(『The Light In The Piazza』『Myths And Hymns』)。観ないわけにいかない。

この作品、『アラバマ物語』の邦題で日本でもよく知られている。1930代(プレイビルでは1934年)のアメリカ南部(アラバマ州の架空の田舎町メイカム)を舞台にした作品で、1960年に発表されたハーパー・リーの原作小説はピュリッツァー賞を受賞し、1962年公開(日本公開1963年)のロバート・マリガン監督によるグレゴリー・ペック主演の映画もヒットしている。

脚本を書いたのは『A Few Good Men』(本作とは法廷劇という共通性がある)で知られるアーロン・ソーキン(ちなみに、2022/2023シーズン上演中の『Camelot』の脚色も彼)。

実は、このブロードウェイ版以前にも戯曲化されていて、そちらの脚本家はクリストファー・セルゲル。そのセルゲル版の上演権を本作のプロデューサーであるスコット・ルーディンが取得して、事実上、他のプロダクションによる上演をできなくしたことが物議を醸すという一幕があった。

加えて、ソーキンの新たな脚色についても、原作の権利者との間でひと悶着があった。主に事実上の主人公である弁護士アティカスの人物像についての議論だったようで、こちらは直前に合意を得て開幕している。

ちなみに、原作者リーは2016年に、先に戯曲化したセルゲルはそれより早く1993年に、それぞれ亡くなっている。

そうした騒ぎがあったにもかかわらず、なのか、あるいは、それが呼び水になったのか、とにかくチケットは売れてヒット作となった(他の舞台同様、翌2020年3月にCOVID-19 のパンデミックにより一旦中断、2021年10月に再開の後、翌年1月まで続いた)。その背景には、元々のアメリカでの認知度の高さ(原作は教科書に載っているらしい)もあるだろう。とはいえ、やはり舞台作品として面白かったのではないだろうか。

過去作を観たことがないので比較ができないのだが、、このソーキン版、関連の記事等を読んでみると、どうやらアティカスを原作より人間臭く(立派に見えない感じで?)描いているようだ。作品の持つ、人種差別や地域のコミュニティの閉鎖性、家族関係の在り様についての視点を、現代的角度から改めて掘り下げた、ということなのかもしれない。

ともあれ、個人的には、セリア・キーナン=ボルジャー(『The 25th Annual Putnam County Spelling Bee』『Saved』『Merrily We Roll Along』『Peter And The Starcatcher』)が出ている舞台はみんないいと思ってしまうクチなので(笑)、これも面白く観た(単純に「面白い」と言える内容の作品ではないが)。実際、キーナン=ボルジャーはトニー賞を獲ることになる。

で、肝心の音楽だが、「楽曲はとてもよかったが、あえて候補にしなくても、ってくらい控えめなものだった」と、2018/2019シーズン「トニー賞 結果と感想」には書いた。

演奏は、「pump organ」と呼ばれる幼稚園とかにある足踏み式のオルガンとギター1本という超シンプルな編成によるもの。時代と土地柄の設定に合わせてのものだろうが、渋い。

演出は、アダム・ゲテールと一緒に『The Light In The Piazza』でブロードウェイ・デビューしたバートレット・シェール。

アティカス・フィンチ役ジェフ・ダニエルズ。キーナン=ボルジャーはその娘スカウト役。弟ジェム役ウィル・プーレン。友人ディル役ギデオン・グリック。フィンチ家の家政婦キャルパニア役ラターニャ・リチャードソン・ジャクソン。無実の容疑者トム・ロビンソン役ベンガ・アキナベ。

“The Chronicle of Broadway and me #985(To Kill A Mockingbird)” への5件のフィードバック