★2002年11月@ニューヨーク(その3)

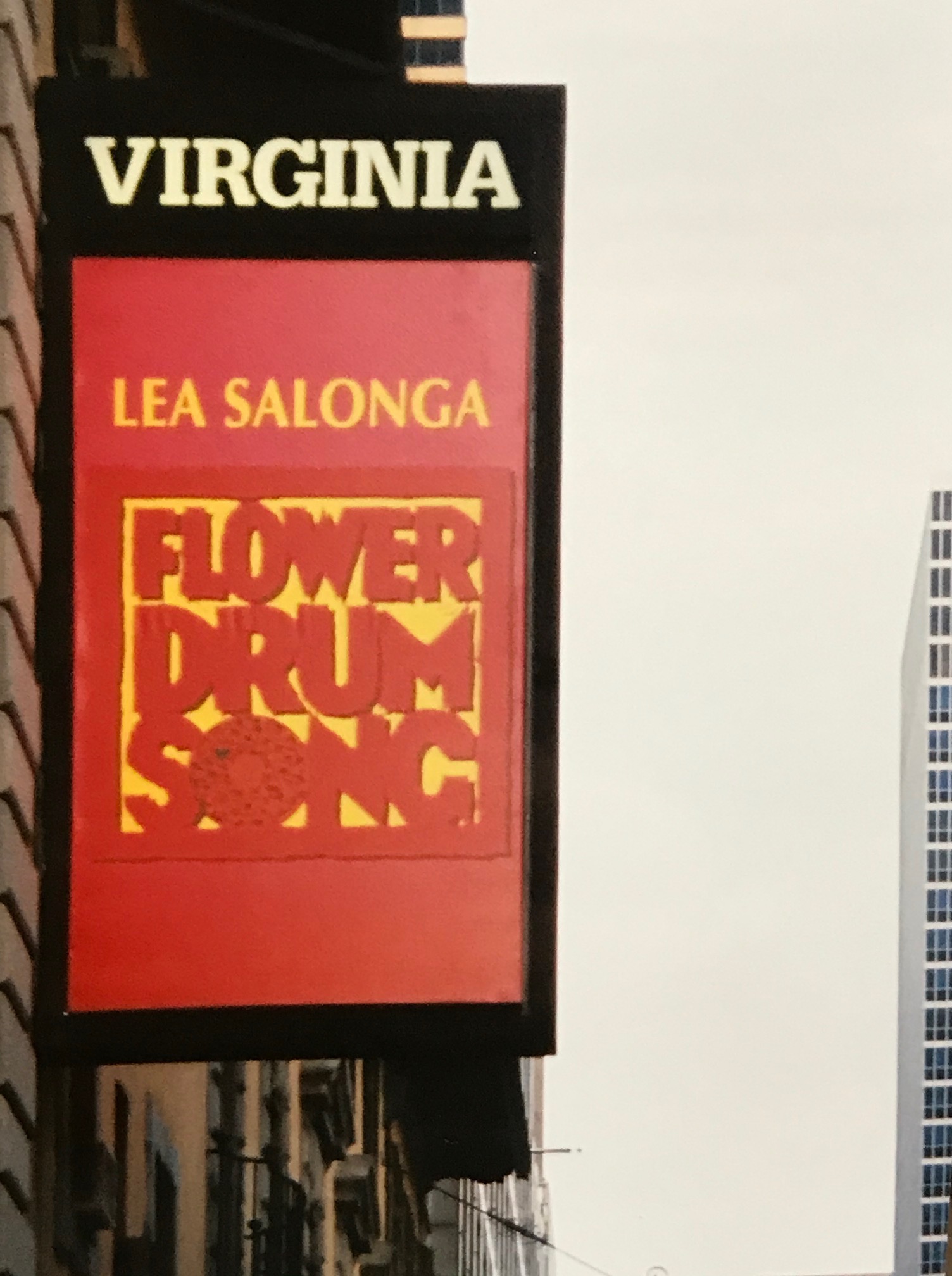

『Flower Drum Song』(11月24日15:00@Virginia Theatre)について、「変化するアメリカと中国人」というタイトルで旧サイトに書いた感想です。

<中国本土で生まれ育った若い娘メイ・リーが、アメリカはサンフランシスコに渡り、チャイナタウンで暮らす同胞の世界に溶け込んでいく過程で起こる、中国系アメリカ人たちのカルチャー・ギャップとアイデンティティの物語。それが、ロジャーズ&ハマースタイン(作曲リチャード・ロジャーズ×作詞オスカー・ハマースタイン2世)のコンビ第8作『Flower Drum Song』の骨子。……なのだが、 C・Y・リーの同名原作小説(1957年)を元にしたオスカー・ハマースタイン2世とジョゼフ・フィールズのオリジナル脚本に、ストレート・プレイ『M. Butterfly』で知られる中国系アメリカ人デイヴィッド・ヘンリー・ホワンが手を加えた今回のリヴァイヴァル版は、設定やストーリーが初演とはかなり違っているようだ。

“ようだ”と言うのは、初演の舞台はもちろん、それに準ずる内容のリヴァイヴァルも観ていないからだが、資料で調べてみると、最も違っているのはメイ・リーの渡米の理由だ。

今回の舞台は、序曲なしで、メイ・リーが歌う「A Handred Million Miracles」と共に幕を開ける。場所は中国。セットが天安門のように見える。官憲に捕らえられた父と別れ、父の花太鼓(フラワー・ドラム)を抱えて、同胞たちとアメリカへ脱出するメイ・リー。様々なトラブルを乗り越えて(この辺は振付による抽象的な表現)サンフランシスコにようやくたどり着くと、天安門のようだったセットが、チャイナ・タウンを象徴する中華風の建物に変化する。

すなわち、今回のリヴァイヴァル版では、メイ・リーは難民だ。父親は、毛沢東が推し進める社会主義化の波に反発したため、捕らえられ、最終的には獄死することになる。

一方、初演版では、メイ・リーは“写真花嫁”(写真による見合い結婚。移民先に伴侶を呼び寄せる手段として、日本人の間でも行なわれていたようだ)として、父と一緒にサンフランシスコにやって来る。

初演の開幕は1958年。プレイビルに書かれている今回のリヴァイヴァル版の設定は1960年。1957年から本格化し始めた“中華人民共和国”の“社会主義革命”が急激に進む中で、この2年のズレは、中国の人々の境遇に大きな差をもたらすのに充分な時間だった。設定の2年の違いに意味があるとすれば、そういうことだろうか。

そこから逆に考えると、すでに、1958年の時点でメイ・リー親子が渡米するという設定には亡命的意味合いがあったと言えるのかもしれない。しれないが、やはり、初演版の設定は“平和”であり、今回のリヴァイヴァル版の設定は“不穏”であるように見える。

“平和”から“不穏”への改変の背景にあるのは、アメリカに住む中国人にとっての中国の意味、そしてアメリカの意味が、初演と今回のリヴァイヴァルとの間に横たわる半世紀近い現実の時間の中で大きく変わった、という事実ではないだろうか。

具体的に考えても、1917年に中国で生まれ、大学卒業後1943年に渡米、エール大学で演劇について学んだ原作者のC・Y・リーは、言ってみれば米中の蜜月期に中国で育ち、そのままアメリカに渡ったわけで、そうしたリーが1950年代後半に抱いていた中国やアメリカに対する感情と、初演の前年にあたる1957年に、ロスアンジェルスで、移民である両親(銀行家の父とピアノ教授の母)の間に生まれたヘンリー・ホワンの抱く当時の中国やアメリカに対する感情は、かなり違うだろう。さらに言えば、リーの1957年出版の処女作をミュージカルに仕立てたのは、ナショナリズムの気分漂う作品群を作り続けていたロジャーズ&ハマースタインと(詳細はこちら)、ジョゼフ・フィールズという、アメリカ先住の白人たちであり、彼らの描いた当時の中国系アメリカ人の姿にヘンリー・ホワンが違和感を覚えたとしても不思議はない。

まあ、製作スタッフの心理の想像はこのくらいにして、以下、リヴァイヴァル版の内容の続きを説明しよう。

必死の思いでサンフランシスコにたどり着いたメイ・リーは、言いつけ通りに、京劇の劇場を持つ父の旧友ワンを訪ねる。そこにいるのが、ワンの息子で女形を演じるター。メイ・リーはターに惹かれるが、ターが惹かれているのは、リンダ・ロウ。リンダは、ターが父の劇場を借り、ナイトクラブ・ナイトと銘打って自ら演出しているショウのスターだ。

自由が得られると思ってアメリカにやって来た、中国生まれ中国育ちのイノセントなメイ・リー。家族を連れてアメリカに渡り、その地で自国の伝統文化を守ろうとしているワン。中国生まれだが幼い頃に両親と共にアメリカに渡り(母親とは死別)、伝統を重んじる父の教えとアメリカに馴染んでいく自分の心とのギャップに悩むター。中国人である以前にアメリカ人であることを享受しようとするリンダ。

リンダは自分と同じ中国系アメリカ人であるターとつき合う気はない。だから、メイ・リーに、ターにアプローチするためのアメリカ流のデート術を尋ねられた時も、喜んでアドヴァイスする。

ターは、生粋の中国娘メイ・リーに出会ってヒントを得、ナイトクラブ・ナイトに京劇の要素を持ち込んで成功させる。同時に、伝統の大切さを説くメイ・リーに魅力も覚える。

そんなところに現れるのが、芸能エージェントのリアン夫人(アメリカでの成功に積極的な野心家)。ショウを観てリンダと契約を交わした夫人は、もっと観客を集められるように、劇場を観光客向けに模様替えすることを主張する。渋々同意したワンだったが、新装なった劇場でのリンダを中心にした華やかなショウが当たり、自分も出演するに及んで、すっかり、その気になる。

そんな中、リンダにフラれたターの不用意な発言に傷ついたメイ・リーは、1人劇場を出ていく。

(第1幕終わり)

好調な公演を続けるワンの劇場だが、父に主導権を奪われた形のターは面白くない。そして、それ以上に、姿を消したメイ・リーのことが気になる。

メイ・リーは、亡命仲間の若者チャウ(中国人としての誇りにこだわって、アメリカ文化に否定的)のいるフォーチュン・クッキー工場で働いていた。それを知ったターは早速訪ねるが、メイ・リーから、香港に渡ることを冷たく告げられる。以前からメイ・リーに想いを寄せていたチャウは、その様子を見て、メイ・リーが自分を選んだものと思い、彼女の花太鼓を売って渡航資金にすることを提案。迷った末、メイ・リーは父の形見の花太鼓をチャウに手渡す。

一方で、より大きな夢を追ってリンダがハリウッドへ旅立つことになる。メイ・リーに去られたターは、一緒にいきたい気持ちだとリンダに言う。そんなターに、リンダは、メイ・リーの花太鼓が質屋の店頭に出ていたことを告げる。同時に、自分についてきたいなら明日朝バス乗り場に来い、とも言う。

メイ・リーが花太鼓をどれほど大切にしているかを知るターは、バス乗り場行きをあきらめ、質屋に向かう。そして、買い戻した花太鼓を、香港に渡るために港に集まった中国人の中にいるメイ・リーに届け、彼女の幸運を祈って、別れを告げる。

リンダの去った劇場で、ターは、父から教わった京劇を自分なりに練り上げようとしている。そこに現れるメイ・リー。彼女はアメリカに残り、ターと共に人生を歩む決心をしたのだった。

そして、若い2人の結婚式が伝統にのっとって華やかに……。

この物語、スターであるレア・サロンガが演じているからと言って、メイ・リーを中心に観てしまうと、まるで面白くない。見えてくるのは、何も知らずにアメリカにやって来た中国人難民が自分の居場所を見つけるまでのドラマ、なのだが、メイ・リーの人物像がイノセントすぎるので彼女に感情移入しにくいのだ。

そもそも、メイ・リーという役、“触媒”的な役割りなのではないだろうか。サンフランシスコの中国人社会に波紋を投げかけるための。そして、むしろ、ドラマの重点は、波紋を投げかけられる周囲の人々の人生――ワンとターの父子の対立と理解や、アメリカでたくましく生き抜こうとするリンダ――の方にある。そう見える。要するに、作者たちが描こうとしているのは、中国系アメリカ人たちの様々な生き方であり、メイ・リーとターのラヴ・ロマンスは、そうしたドラマを1つの味にまとめ上げるための甘味料のようなものなのだ。

しかし、甘味料とはいえ、メイ・リーを難民にしたことで、作品全体に苦味が加わったのも事実。それを最も端的に表わすのが、チャウの存在だ(初演版と今回のリヴァイヴァル版とでは、実は登場人物もずいぶん違っていて、例えば、初演版でメイ・リーが“写真花嫁”として嫁ぐはずの相手はサミー・フォンといい、ナイトクラブのオーナーという設定なのだが、リヴァイヴァル版では、劇場をナイトクラブ化して当てたワンが、その雰囲気にふさわしいようにと改名する、その名がサミー・フォンだったりする。つまり、初演版に出てくるようなサミー・フォンはリヴァイヴァル版には出ない。そして、初演版には出てこない人物の1人が、チャウ)。

初演版では、中国本土から“写真花嫁”としてやって来たメイ・リーという“触媒”は、若いけれども中国の伝統を重んじるという視点を持ち込んで、中国系アメリカ人の新旧世代の価値観のぶつかり合いに波紋を投げかけたのだと思う。しかし、いろいろとあった後で、彼らはみんな最終的に、中国系アメリカ人としてアメリカで生きていくことになる。

ところがリヴァイヴァル版では、メイ・リーは、初演版同様、若いけれども中国の伝統を重んじるという視点も持ち込むが、難民であるがゆえに、中国とアメリカという国家を意識せざるを得ないという視点をも同時に持ち込む。そのために、登場人物たちは、サンフランシスコの中国人社会という共同体の中で安穏としていられなくなる。なぜなら、中国とアメリカという必ずしも友好的ではなくなった2つの国家の狭間で不安定にしか存在できないメイ・リーのあり方が、彼らの世界が“不穏”であることを暗示するからだ。そして、メイ・リーと共に母国中国を逃れてアメリカにやって来たチャウが、中国系アメリカ人として生きていくことも拒否し再び難民としてアメリカを出ていく姿は、彼ら中国系アメリカ人の人生が、実は今なお、国家間の荒海を漂うボートの上にあるに等しいことを思い起こさせずにはおかない。

今回のリヴァイヴァル版がザラッとした“不穏”な感触を持っている理由は、このあたりにあると思う(演出が『Side Show』のロバート・ロングボトムだってことも影響してるかも)。

そう言えば、一応のハッピー・エンドとなるメイ・リーとターの結婚式シーンに、こんな趣向がある。

父母への感謝の言葉を口にしながら新郎新婦が自分の生まれた土地の名を挙げるのだが、その土地の名が、花嫁の場合はメイ・リーではなくレア・サロンガの生まれたマニラ/フィリピンであり、花婿の場合はターではなくター役ホセ・ラーナの生まれたケソンシティ/フィリピン。つまり、サロンガとラーナは、彼ら自身として自分の出身地を挙げるのだ。続けて、役者全員が芝居を離れて自分の出身地を言っていく。ニューヨーク・シティ、オークランド/カリフォルニア、オタワ/カナダ、タイペイ/タイワン、ソウル/コリア、オキナワ/ジャパン……挙げられる土地の名は多様。

ブロードウェイにたどり着いて夢の舞台に出ている彼らの人生が、一瞬、彼らが舞台上で演じている夢半ばの人物たちの人生にダブる。ほとんどがアジア系である彼らはブロードウェイではけっして主流になれないわけで、一歩間違えばチャウと同じ道を歩いていたかもしれないのだ。

最後に立ち現れたそんな現実感が、舞台にさらなる深みを与える。

以上のことは、半世紀前の初演版のイメージとかなり違うらしいぞ、という部分を強調しての分析で、『Flower Durm Song』リヴァイヴァル版は、別にギスギスしたシリアス一辺倒の舞台というわけではない。むしろ、ユーモラスで、楽しいショウ場面の多いミュージカル・コメディ、と言っていい。そうしたサジ加減は、さすがにブロードウェイだ(個人的には、矛先を和らげている、そのサジ加減が物足りなくもあったのだが。にもかかわらずロングランできなかったのは、“不穏”な感触が予想以上にアメリカ人観客の神経に障ったのだろう)。

ことに、ナイトクラブ・ショウとして展開されるダンス・ナンバーは、鮮やかな衣装(グレッグ・バーンズ)とシャープな振付(ロバート・ロングボトム)とがあいまって、華やかに仕上がっていた。

その中心となるリンダ役サンドラ・アレンは、パフォーマンスのうまさはもちろん、容姿も艶やかで、ハマり役。

歌や踊りもこなして、演技面でも全体を支えるのが、ワン役ランドール・ダク・キムとリアン夫人役ジョディ・ロング。コメディ・リリーフ的でありながら、シリアスに締めるところは締める、達者な人たち。

“不穏”なチャウを演じていたのは、これがブロードウェイ・デビューとなるフーン・リー。

ター役のホセ・ラーナは、『Street Corner Symphony』で観たが、歌って踊れる精悍な二枚目。が、プレイビルによると『Rent』でエンジェルも演じたらしく、これまた達者な人なんですね。

そして、レア・サロンガ。初めて生で観たが、端正な女優という印象。うまいが、特別なオーラは感じなかった。

最後に、このリヴァイヴァル版で特筆すべきは、デイヴィッド・チェイスの編曲。魅力的ではあるがエキゾティック色がヘタをすると古臭く聴こえかねない元々の楽曲を、シャープな感覚で見事によみがえらせていた。>

脚本に改訂を加えたデイヴィッド・ヘンリー・ホワンの姿勢は、17年後の『Soft Power』に、そのままつながる。

“The Chronicle of Broadway and me #310(Flower Drum Song)” への13件のフィードバック