★2003年10月~11月@ニューヨーク(その5)/ ★2004年4月@ニューヨーク(その2)/★2004年7月@ニューヨーク(その9)

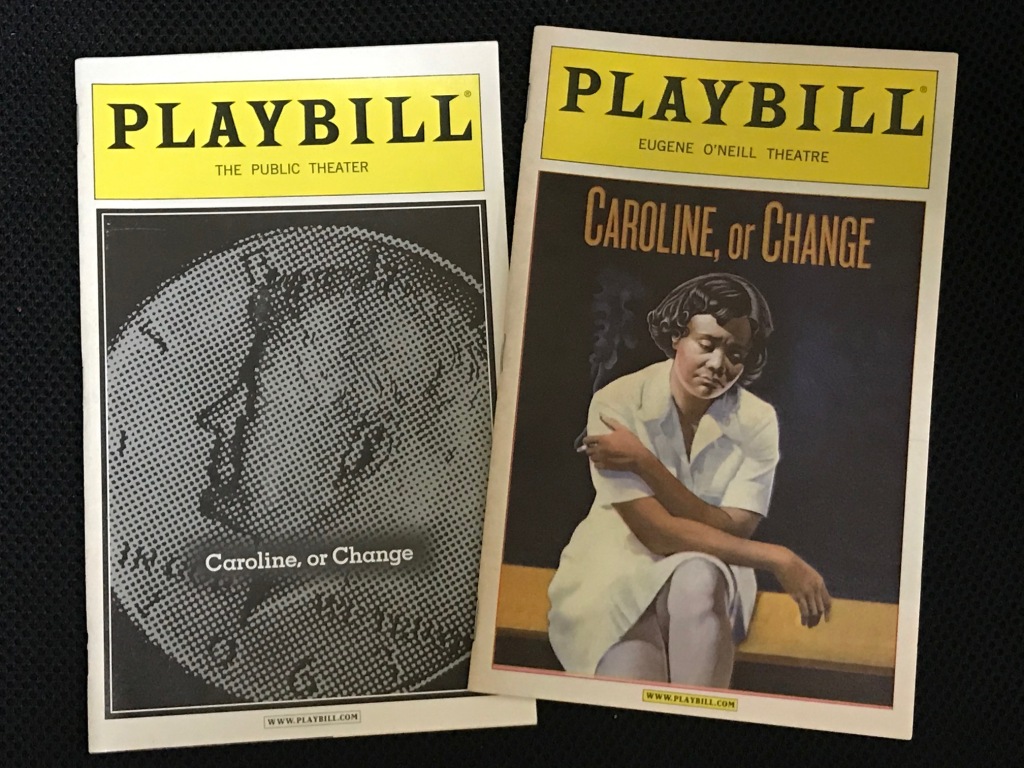

『Caroline, Or Change』(11月2日19:30@Newman Theater/Public Theater)について、ブロードウェイに移って後の翌2004年4月22日及び7月18日の観劇と併せて、「成熟する経済社会と孤立する人々」のタイトルで旧サイトに書いた感想です。

<オフのパブリック・シアターでの期間限定公演の好評を背景に、ブロードウェイの劇場でのロングランに移った『Caroline, Or Change』(演出ジョージ・C・ウルフ)。

ほとんどのセリフを歌として表現するという意味ではオペラ的で(曲想がクラシカルという意味ではない)、脚本も書いたトニー・クシュナー(作詞)とジーニーン・テゾーリ(作曲)による楽曲が素晴らしく、それを歌いかつ演じる役者たちの力量が素晴らしい。観光客が押しかけるような“楽しい”作品ではないが、充実ぶりから言えば2003/2004年シーズン登場のブロードウェイ・ミュージカルの中で1、2を争う。観逃したくない1本。

題材は、“公民権運動が急激に盛り上がりつつあった1963年のアメリカの、南部で静かに暮らす豊かなユダヤ人家族と、彼らに家政婦として雇われている黒人女性(キャロライン)の家族の話”。

時代、地域、民族といった点において、やはり、このシーズン幕を開けた『Fiddler On The Roof』の題材、“20世紀初頭の帝政ロシアから追い払われる貧しいユダヤ人たち”と同じように“特殊”ではある。ではあるが、この2作、ドラマの切り口に共通点があり、それが題材の“特殊”さを超えた共感を呼ぶきっかけになっている。

その切り口とは、経済的に成熟していく社会が小さなコミュニティの安定した人間関係を変質させ、人々を孤立させていく様を描いている、というところだ。

これについては、『Fiddler On The Roof』の感想で、こう書いた(「」内が引用)。

「“家族のドラマ”の背景には、国家の近代化=資本主義経済の発展(仕立て屋のミシン購入はその象徴)によるコミュニティの崩壊という、時代を限定する設定があるのだが、こうしたコミュニティの崩壊は国によって時間差はあるものの全世界的にかなり長い期間にわたって起こったことなので、例えば今の日本人にも共感可能な部分があ」る。

実は、この視点、オフで『Caroline, Or Change』を観た時に考えたことで、それは『Fiddler On The Roof』にも言えることだな、と後から思ったしだい。

タイトルにある“チェンジ”は、“変化”と“小銭”のダブル・ミーニング。

“変化”とは、公民権運動の盛り上がりと共に訪れる“社会変革”のこと。“小銭”とは、キャロラインが洗濯するたびに、彼女を慕うユダヤ人の子供のズボンから出てくる忘れられた“おこづかい”のこと。が、キャロラインとユダヤ人少年との交流の証だった“小銭”は、やがて、コミュニティを変質させる“資本主義経済の象徴”へと意味を変えていく。

所は、アメリカ南部、ルイジアナ州にある町、レイク・チャールズ。時は1963年の11月22日から12月にかけて。

中年の黒人女性キャロライン(トニヤ・ピンキンズ)は、ユダヤ人一家ジェルマン家に家政婦として雇われている。彼女の主な仕事場は、地下の洗濯室。外の世界で何が起ころうとルイジアナの地下室では何も変わらない、とキャロラインは思っている。

そこにいつもやって来るのが、ジェルマン家のひとりっ子、ノア(ハリソン・チャド)。母を病で亡くしたノアは、継母ローズ(ヴィアン・コックス)に馴染めないでいる。代わりに心の拠り所にしているのが、キャロライン。いつも不機嫌そうで素っ気ないキャロラインは、ノアにとっては、クラリネットの練習にしか関心のない父親より強く、大統領と同じぐらい偉い存在なのだ。

彼らの交流の鍵は、ノアがいつも忘れて洗濯に出してしまうズボンのポケットの小銭。キャロラインは、洗濯の前に出てきた小銭を小さなカップに貯め、後でノアに返してやっている。

ニューヨーク出身の“進歩的”なローズは、そうした2人の関係に不満を抱き、まずノアに金の大切さを説いて、ポケットに小銭を残さないよう約束させる。これからは忘れた小銭はキャロラインにあげることにしますから、と。そして、キャロラインにもその話をし、協力してくれと頼むが、給金以外をもらう理由がないと断わられる。

しかし、3人の子供を抱え(長男はヴェトナムに出征している)、離婚しているキャロラインは貧しい。家には、まだTVもない。豊かになっていく周囲の暮らしを見ている子供たちには物欲が生まれてきている。だから実は、喉から手が出るほど金はほしい。ある日、25セント硬貨を3つだけ、と自分を納得させて持ち帰ったキャロラインは、1枚ずつ子供たちに渡す。それだけのことで幸せな気持ちに包まれる家族。

ユダヤ人の祝祭の日、ジェルマン家三代の家族が集う。ニューヨークからやって来たローズの父は“急進派”で、キング牧師のワシントン大行進は手緩い、黒人は革命を起こすべきだ、と持論を声高に展開する。食事の用意を手伝いに来ていたキャロラインの長女エミー(アニカ・ノニ・ローズ)は、その発言を聞きつけ、反論する。キング牧師の平和主義のどこがいけないのか教えてほしい、と。

おろおろするノアの父親を呆れ顔で見ながら、間に入って止めるキャロライン。引き下がるように言われたエミーは、そんな母をなじる。主張すべきことを主張しないのはおかしい。家政婦でしかない母さんは何も知らないだけよ。――侮蔑の言葉を吐くエミーに、キャロラインは思わず手を上げる。

この小さな波瀾の後、ローズの父が金をめぐる収奪の仕組みについての教訓と共にノアに20ドル紙幣をプレゼントとして渡したことから、物語のクライマックスが訪れる。

ノアは、祖父の教訓を無意識の内に拒否するかのように、20ドル紙幣をポケットに忘れたままズボンを洗濯に出してしまう。それを見つけたキャロラインは、取り出してエプロンのポケットに収める。学校で紙幣のことを思い出し、帰宅後、地下の洗濯室に急行したノアは、20ドルを返してもらおうとして思わぬキャロラインの拒絶に遭う。彼女は言う。この20ドルは自分のものだ、あんたのママがそうしろと言ったから、と。違う、それは小銭のことだ、とノア。黙りなさい、これは私の子供たちのためにつかうのだ、とキャロライン。

激して言い募るノアは、ついに言ってはならない黒人侮蔑の言葉をキャロラインに投げかける。それを悲しげに受け止め、皮肉にユダヤ人を侮蔑して、洗濯室を出ていくキャロライン。20ドルを残して。

キャロラインの不在によって、ギクシャクしながらも均衡を保っていたジェルマン家の家族関係の歪みが露わになり、それぞれに悩む。一方、キャロラインも、無断欠勤を続けるものの、子供たちを食べさせていくためには仕事を辞めるわけにはいかず、誇りと生活の狭間で苦しむ。

5日後、キャロラインはジェルマン家に戻り、とりあえずの平穏が訪れる。互いの心の中で、そっと和解するノアとキャロライン。

キャロラインは生活のために誇りを捨てたのか? そうではない、と主張するように、娘のエミーは幼い弟たちを両腕に抱いて、自分たちはキャロラインの子供なのだ、と誇り高く歌う。

ここで作者たちが語ろうとしているのは、単に、大きな変革を前にした保守的な女性(キャロライン)のとまどい、などといったものではない。前述したように、あえて言えば、資本主義経済の発展によるコミュニティの変質という必然の力で否応なく人間関係の変化を強いられていく人々の孤独。

一見、公民権運動による時代の変革を肯定しているように思える作品だが(もちろん否定はしていないが)、実は作者たちは、時代がひたすら“前進”してきたことに対する疑問を投げかけているのだ。

そこまでの含みを持たせての、タイトルの“チェンジ”(変革×経済)だと理解しなければ、登場人物たち(黒人だけではなくユダヤ人も)の孤独にまで思いが到らないだろう。

この、ドラマティックな要素の少ない地味なストーリーの作品が、濃密かつユーモラスなミュージカルに仕上がった背景には、歌う無機物たちの存在がある。具体的に言うと、洗濯機、ラジオ、乾燥機、バス、月、たち。彼らには、それぞれ精が宿っていて(役者たちが演じている)、キャロラインに歌いかけてくる。彼らは、心を閉ざしがちなキャロラインの、隣人であり、情報の供給者でもある。

このアイディアが、ドラマとしても、音楽的にも、豊かさをもたらした。

ちなみに、 無機物を演じるのは、洗濯機がキャパシア・ジェンキンズ、ラジオがトレイシー・ニコール・チャップマン、マーヴァ・ヒックス、ラモーナ・ケラーの3人、乾燥機とバスがチャック・クーパー、月がエイドリアン・レノックス(オフ)→アイシャ・デ・ハース(オン)。>

ラジオ役が女性3人になっているのは、歌う楽曲が’60年代前半のポップなR&B的曲調で書かれているから。つまり、ガール・グループなわけ。楽しい趣向。

エミー役のアニカ・ノニ・ローズがトニー賞助演女優賞受賞。この後、2006年公開の映画版『Dreamgirls』に出演してスターになる。

キャロライン役のトニヤ・ピンキンズもトニー賞主演女優賞にノミネート。彼女は1992年に、やはり ジョージ・C・ウルフ演出の『Jelly’s Last Jam』で同賞助演女優賞を受賞している。

脚本のトニー・クシュナーと演出のジョージ・C・ウルフは10年前のトニー賞プレイ『Angels In America』のコンビ。

『Caroline, Of Change』は昨年(2020年)春にブロードウェイでリヴァイヴァルする予定だった。4月4日のチケットを予約していたのだが……。

今のところ、今秋オープンの予定と発表されている。

“The Chronicle of Broadway and me #351(Caroline, Or Change/Caroline, Or Change[2]/Caroline, Or Change[3])” への22件のフィードバック