★2001年4月@ニューヨーク(その2)

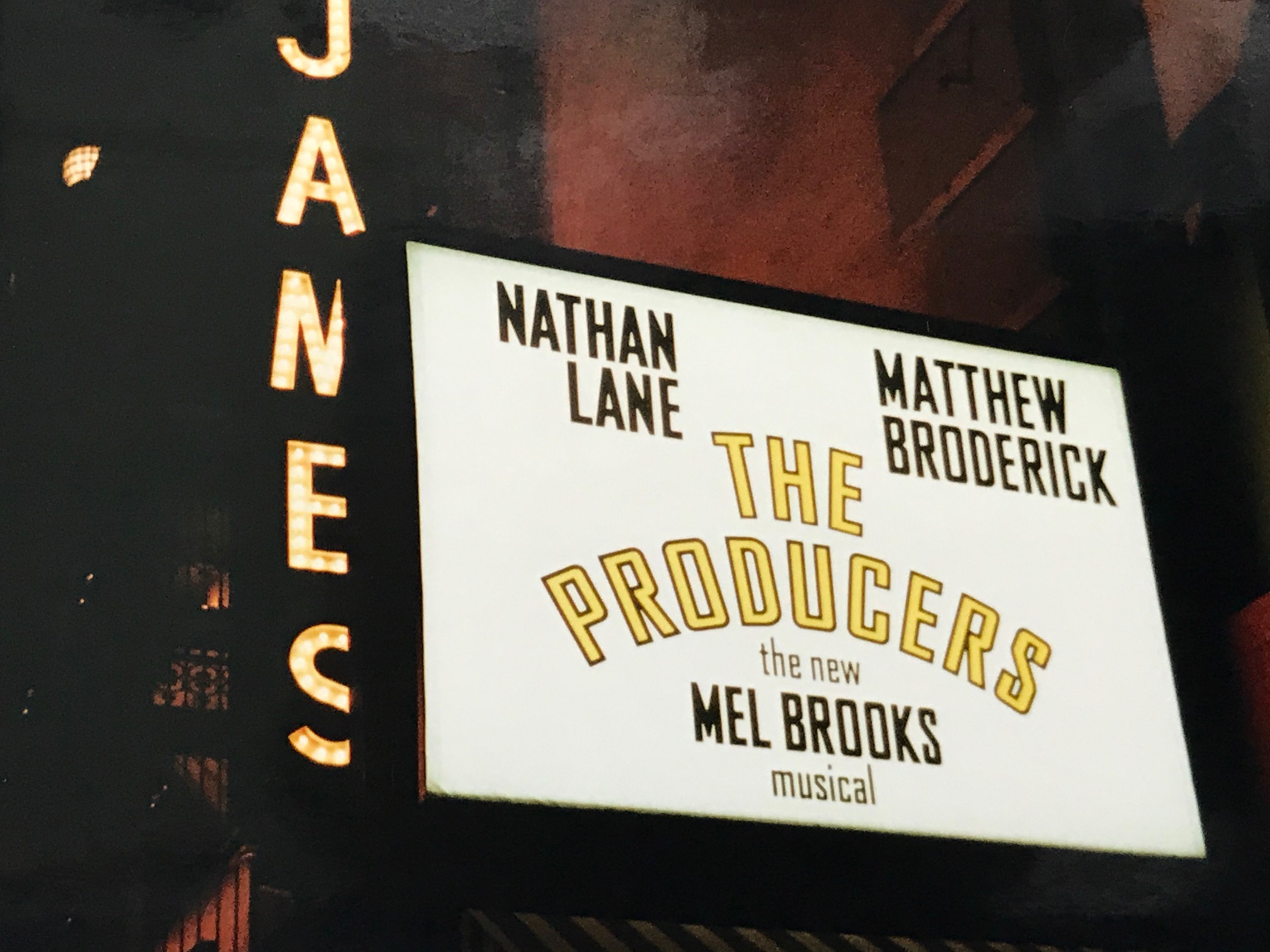

『The Producers』(4月8日19:30@St. James Theatre)について、「(『G&D』+『H2$』)×『C4U』」というタイトルで旧サイトに書いた感想です。

<『The Producers』の原作は、このショウの楽曲作者・脚本家にしてプロデューサーでもあるメル・ブルックスが1968年に作った(脚本・監督)同名映画。その映画についてはこちらで紹介しているが、面白いけれども、構成がゆるいところもあり、そのまま舞台化しては必ずしもうまくいかないだろう、と思っていた。たとえ主演が、『Guys And Dolls』のネイサン・レインと、『How To Succeed In Business Without Really Trying』のマシュー・ブロデリックだとしても。

そこで起用されたのが、完全復調した、『Crazy For you』の振付家スーザン・ストロマン(今回は演出・振付)ということなのではないか。それが当たって、斬新さはないが、実に楽しい、ダンスたっぷりのノリのいいミュージカル・コメディに仕上がった。

1959年、ニューヨーク、ブロードウェイ。

マックス(レイン)のプロデュースしたミュージカルが、オープンした途端にクローズの憂き目に遭う。

当たらなかった舞台のことをフロップと言うのだけれども、マックスのオフィスにやって来た税理士のレオ(ブロデリック)がこう漏らす。「プロデューサーってフロップを出した方が儲かるんだな」。そのこころは、失敗作になると資金提供者に配当を払わなくてすむことを逆手にとって集めた金を私物化できる! このひと言に天啓を得たマックスは宣言する。“絶対に当たらない”ミュージカルを作るんだ!

プロデューザー志望だったレオを巻き込んで、マックスがまず始めたのは、“絶対に当たらない”脚本探し。そして見つけたのが、『Springtime For Hitler』という持ち込み作品。ヒトラーを礼賛したそのクレイジーな脚本を得て、次にマックスたちが会いに行ったのは、自意識過剰な派手すぎる演出家とそのグループ。

こうして“絶対に当たらない”ことにかけては最強の布陣で臨んだ新作ミュージカルだったが、これが皮肉なことに大当たりをとる。おかげで、資金を私物化したマックスは訴えられ、刑務所行きに。

しかし、転んでもただでは起きないのがマックス。刑務所行きになった件(くだん)の連中と一緒に、さらなる新作『Prisoners Of Love』を作り、ブロードウェイに復帰するのだった。

とにかく流れがいい。

序曲が終わると、マックス・ビアリストック提供『Funny Boy』(!)という看板のかかったブロードウェイの劇場(プレイビルによればシューバート劇場)から案内嬢が2人飛び出してきて歌い始める、という幕開きからして快調。

彼女たちは、オープニング・ナイトを迎えたミュージカルの出来やいかにと楽しみにしているのだが、続けて劇場から出てくる“踊る”客たちがニコニコしながら歌うには、「こいつは間違いなくニューヨークで最低のショウ!」。(「Opening Night」)

オープニング・ナイトの看板が一瞬にしてクロージング・ナイトに変わるギャグがあり、打ちひしがれたプロデューサーのマックスが登場。“踊る”道行く人たちに囲まれながら、「俺もかつてはブロードウェイの王様だった」と歌って今の境遇を嘆く。(「The King of Broadway」)

ここまで説明的な芝居なし。ソング&ダンスのショウ場面だけで一気に突っ走る。観客はすっかりミュージカルのジェットコースターに乗り込んだ気分。

続くマックスのオフィスでは、レインとブロデリックによるギャグの応酬でひとしきり笑わせた後、一発当てよう、とマックスがレオに歌いかける。(「We Can Do It」)

場面はレオの職場に移り、ここがまたソング&ダンス。ロボットのように働かされる税理士たち。うんざりしたレオは、夢の世界へと逃避する。オフィスのセットがはけて現れるブロードウェイのネオン群。レオを取り巻くショウガールたち。タップも交えて歌い踊ったレオは、現実のオフィスに戻り、上司に向かって「辞めてやる!」と宣言。(「I Wanna Be A Producer」)

その流れのままマックスのオフィスに戻ったレオは、一緒にやろうと歌いかける。(再び「We Can Do It」)

以降、ストロマンが振付家としての手腕を存分に発揮したショウ場面と、マックスとレオならぬレインとブロデリックを中心にしたギャグが飛び交うスケッチとが、間を置かずに次々に繰り出され、ストーリーの穴だとかを考える間もなく、エッ、もう終わり!? って具合に大団円になだれ込む。その呼吸は、まさに『Crazy For You』と同じ。

『Crazy For You』と同じと言えば、前述した、レオが夢の世界でショウガールたちに囲まれて歌い踊るシーンがそう。

背景のネオン群といい、ショウガールたちの衣装といい、タップが出てくるところといい(ブロデリックがハリー・グローナーのようにうまくはないので、振付はゆるめだが)、『Crazy For You』で主人公ボビーが幻想の女性ダンサーたち(!)と歌い踊るシーンに酷似している(装置のロビン・ワグナー、衣装のウィリアム・アイヴィ・ロングは『Crazy For You』と同じ)。これって、セルフ・パロディなのだろうか。

評価が分かれるのは、この辺だろう。マンネリと見るか、お楽しみと見るか。

議論のポイントは 2つある。

1つは、振付家としてのスーザン・ストロマンの資質。もう1つは、作家としてのメル・ブルックスの資質。

ストロマンの振付は、ブロードウェイ作品の場合、ドラマに深く根ざした表現というよりも、見た目の華やかさや面白さを追求しているという印象が強い(彼女の本質がそれだけでないのは『Contact』でも明らかだが)。したがって、手を替え品を替え出してくる細かいアイディアに注目が集まる。逆に言うと、類似性があった場合に気がつきやすい。そんな中で、あえてこれだけ似たシーンを作ったのは、妥協か、開き直りか、それともファン・サーヴィスのセルフ・パロディか(無意識に似たということはないはず)。

一方で、作家ブルックスのパロディ志向は、彼の作った映画群からも明らか(今回彼が書いた楽曲も、『Springtime For Hitler』のテーマ以外は、どこかで聴いたようなパロディ的作風)。同時に、そこにはミュージカル好き体質も、これまたパロディの形で表れていた。例えば『History Of The World PartⅠ』(邦題:メル・ブルックス/珍説世界史PARTⅠ)。

と考えると、この舞台版『The Producers』自体がブロードウェイ・ミュージカルのパロディとして発想されたという可能性もあるわけで、夢の世界でのショウガールたちとのダンス・シーンも、『Crazy For You』へのオマージュなのかもしれない。

その辺が、実はどうも曖昧なのだが、全体の楽しさの中では正直言って気にならない。そう言わしめるだけの魅力が、この舞台にはある。

魅力の核心は……、ストロマン振付のショウ場面と言いたいところだが、やはりネイサン・レインだろう。

4人の主役の1人として登場した『Guys And Dolls』でブレイクし、1996年リヴァイヴァルの『A Funny Thing Happened On The Way To The Forum』の時には一枚看板のスター扱いだったレインだが、その後、ミュージカル出演は情報のみが先行し、結局、1999年5月に超限定公演“アンコールズ!”シリーズの『Do Re Mi』に(もちろん主演でだが)一瞬出た以外は、ストレート・プレイと映画出演に終始した。

と言うわけで、今回は、文字通り待望のミュージカル出演。待っていたこちらもそうだが、レイン自身も気合いの入り方が違う。

とにかく出づっぱりと言ってもいい大活躍だが、中でも持ち前の早口芸を駆使したソロ・ナンバー「Betrayed」は最高の見せ場。第2幕半ば、『Springtime For Hitler』が当たった後の留置場で、どうしてこんなことになっちまったんだろう、と回想しながら、それまでのあらましを、すでに歌われたナンバーの一部を交えつつ、たった1人で息つく暇もなく再現する(一瞬休む時には「インターミッション(幕間)!」と宣言する)。レインならではのハイテンションの1曲で、この舞台、彼がいなくなったらつらいかも、と思わせた。

とは言え、ストロマン振付のショウ場面ももちろんよく、前述したシーン以外でも、原作映画でもハイライトだったジーグフェルド・フォリーズ調のナンバー「Springtime For Hitler」、マックスのスポンサーである老女たちが歩行器を駆使してロケッツばりの華麗な群舞を披露する「Along Came Bialy」、刑務所からブロードウェイへの舞台が移り変わる「Prisoners Of Love」など見どころたっぷり。大いに楽しめる。

もう1人の主役マシュー・ブロデリックは、いつものように、繊細なんだか大胆なんだかわからないという役どころを、つかみどころのない演技で不思議にこなす。

1999年のリヴァイヴァル『You’re A Good Man, Charlie Brown』のスヌーピー役でトニー賞を獲ったロジャー・バートも出演していたが、期待したほどには見せ場がなく、むしろ目立ったのは、演出家ロジャー役のゲイリー・ビーチ(『Beauty And The Beast』のオリジナル・ルミエール役)。貫禄の女装やヒトラー役で喝采を受けていた。

そしてヒロイン。マックスとレオの秘書役のケイディ・ハフマンが、『The Will Rogers Follies』で演じたプロデューサーのお気に入りとよく似た役柄(お色気先行の美女)でブイブイ言わせる好演。

その他、アンサンブルに到るまで力のある役者ぞろいで、実際に出ている人数よりも多く見えるのは、演出のアイディアもさることながら、彼らの大車輪の活躍があればこそだと感心した。

共同脚本、トーマス・ミーハン。

とりあえず今、チケットが取れにくいのは、これ。観る気なら予約をオススメ。でもって、必見(笑)。>

“The Chronicle of Broadway and me #265(The Producers)” への28件のフィードバック