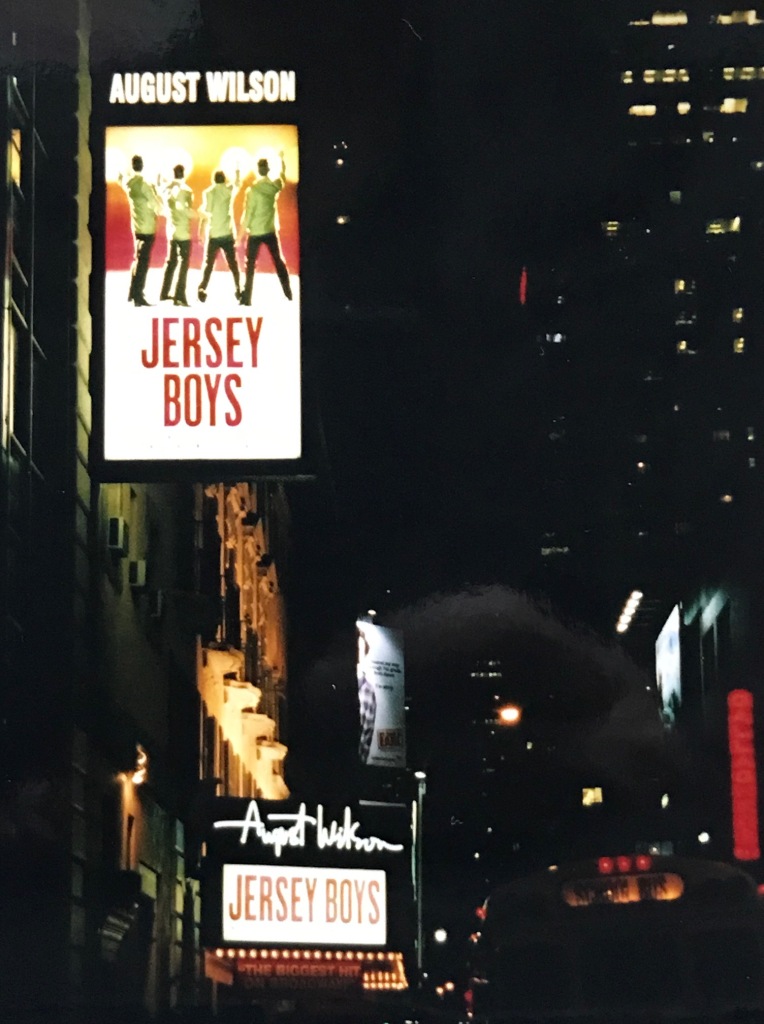

★2005年11月@ニューヨーク(その2)

『Jersey Boys』(11月23日20:00@August Wilson Theatre)は、フランキー・ヴァリ/フォー・シーズンズのレパートリーだった楽曲を使った“ジュークボックス・ミュージカル”。

別途アップしてある「2006年の“ジュークボックス・ミュージカル”の状況」という論考の対象作品の1つ。下記感想中にもあるが、その論考の分類に従うと、“ジュークボックス・ミュージカル”としての“型”はA=楽曲の原アーティストの伝記的内容を持つストーリーが展開される『Buddy』型。“オリジナル演奏との距離感”は、①アレンジ=オリジナル演奏に“倣う”派、②楽曲の内容表現=オリジナル演奏の表現に“近い感触”派(分類の詳細は上記論考をご覧ください)。

以下、観劇の1年後に旧サイトにまとめた感想(<>内)。

<2005/2006年トニー賞のミュージカル作品賞を得たのが『Jersey Boys』。まさか“ジュークボックス・ミュージカル”が作品賞を獲るとは思わなかったが、だからと言って、この作品に対する評価が低いわけではない。

2005年11月の観劇時に、こう書いている。

「数多くのヒット曲を持つヴォーカル・インストゥルメンタル・グループ、フォー・シーズンズの伝記ミュージカルで、その結成から今日に到るまでを描く。

既成のヒット曲を並べた、いわゆる“ジュークボックス・ミュージカル”の1つで、別に深みはないが、“準地元”ニュージャージーのイタリア系の“感じ”をギャグを交えながらうまく表現した脚本と、凝りすぎず手際のいい演出とで軽快に見せる。人気の核心は、かなりよく似た歌声(リード・ヴォーカリスト、フランキー・ヴァリの声は非常に特徴的)と世代を超えて知られた楽曲の魅力か。」

というわけで、“型”は伝記的なA。“オリジナル演奏との距離感”は、①アレンジが“倣う”派、②内容表現が“近い感触”派――と言うより、楽曲に関してはアレンジも内容も“そっくり”派。しかも、それらは劇中のフォー・シーズンズの演奏シーンで歌われる。つまり、全くの『Buddy』流儀だ。

その点から言うと、ソング&ダンスのショウ場面で見せる現実ドラマからの飛翔感こそがミュージカルだと考える人にとっては、この作品はミュージカルではないかもしれない。最近の伝記的映画で言うと、『De-Lovely』(邦題:五線譜のラブレター)はミュージカルだが、『Ray』(邦題:レイ)はミュージカルじゃない、というような意味で。だから、厳密に言えば、プレイ・ウィズ・ミュージックという呼び方が正しいのだろう。

ともあれ、『Buddy』的流儀で作られたこの作品が、ブロードウェイでは短命に終わった当の『Buddy』と違ってロングランすることができた理由は、脚本(マーシャル・ブリックマン&リック・エリス)の出来のよさにあるのは間違いない。ミュージカルならではの面白さには乏しいが、プレイとして、よくできているということだ。

脚本は、微視的にも巨視的にも目配りが利いている。

微視的に言うと、小さなエピソードの全てにオチがある。1つ1つのエピソードが独立したコントになっているのだ(全てがコメディという意味ではない)。そして、その連なりが結果的に伝記的なストーリーになっていく。したがって、場つなぎ的な場面がなく、常に面白い。

巨視的に言うと、全体を4つのパートに分け、主要登場人物であるフォー・シーズンズのオリジナル・メンバー4人に順繰りにナレーションをさせる、という構成にしてある。最初のナレーターはグループの創設者トミー。次が、途中からバンドに加わって音楽的支柱になるボブ。続いて、トミーの旧友ニック。最後が、グループの顔となるフランキー。この構成が、うまい。

トミー(トニー賞助演男優賞を獲ったクリスチャン・ホフ)がナレーターのパートは、不良仲間であるニックや若いフランキーを束ねてバンドを結成し、そこにボブが加わって成功し始めるまで。親分肌のトミーの語り口は魅力的で、てっきり、そのままトミーのナレーションで進むのだと思っていると、フォー・シーズンズが売れ始めたところでナレーターが替わってしまう。

その理由は、やがてわかる。トミーの金銭問題が浮上してきて、バンドが危機に陥るのだ。そうした状況はトミーがナレーターのままでは描けない。

これはトミーに限ったことではなく、バンドの、あるいはメンバー個々の様々な問題を、かなりの程度まであからさまにしてしまう内容であってみれば、誰かの単独ナレーションでは語り尽くせないのは明らか。

と同時に、ナレーターをメンバー4人に振り分けることで、バンドの歴史を語る“語り口”の客観性も生まれ、それが、さらに、クライマックスとなる再結成の際の感動も生む。つまり、4人のメンバーがいれば4通りの人生があり、それが交錯するところにバンドの運命がある、ということだ。リレー式のナレーションは、そうしたドラマの幅の広さを生んでストーリーを単なる成功譚以上のものにし、舞台に厚みを与えている。

何度も言うように、この作品はミュージカルとして面白いわけではない。しかし、耳慣れたヒット曲と共に展開される伝記物語としては充分に面白い。そういうことだ。>

演出デス・マカナフ。

振付のセルジオ・トゥルヒオは『Jerome Robbins’ Broadway』や『Fosse』にダンサーとして出ていていて、『All Shook Up』の追加振付を担当した後、この作品で単独の振付家としてブロードウェイ・デビュー。売れっ子になり、2019年の『Ain’t Too Proud』でトニー賞受賞。

役者は前述のトミー・デヴィート役クリスチャン・ホフの他に、ボブ・ゴーディオ役ダニエル・ライカード、ニック・マッシ役J・ロバート・スペンサー、そしてフランキー・ヴァリ役ジョン・ロイド・ヤング。

ロイド・ヤングはクリスチャン・ホフと共にトニー賞(主演男優賞)を獲り、映画版でもヴァリを演じて、一世一代の当たり役となった。

“The Chronicle of Broadway and me #424(Jersey Boys)” への41件のフィードバック